“自然史的理论不能脱离语言理论,它涉及知识的基本排列。”

福柯《词与物》

类型学发展过程

类型学无意识时期:西方传统建筑时期(约18世纪以前)

人有这样一种需求:将现象性的世界以连续而有逻辑的系统进行再现。

可度量的客观事实并不决定我们对一个地方的感知、与之产生的关联:感知是现象性的。美学建构的目的在于利用这种主观建立的秩序,使之可用于社会交流。这种建构的结果并不会与客观事实一一对应,而是人为将其再现,达到一种可在社会中被辨识的状态。

阿兰 • 科尔孔 – Alan Colquhoun

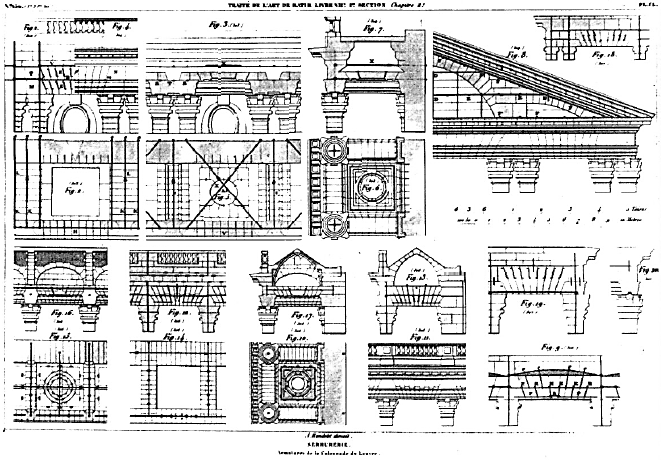

阿兰•科尔孔的文献中, 洛吉耶 原始茅屋依然是类型学讨论中被提及的最早关于类型学的内容。

“所有至今出现的辉煌建筑都是以我刚刚描述的茅棚作为模型而来的。通过该第一模式的简明性得以免除最基本的错误并获得真正的完美。”

洛吉耶:《论建筑》1755年

类型学 形成 时期:启蒙运动→现代主义

在 洛吉耶 之后,布隆代尔和迪朗所谈论的“类型”则更趋向“分类”——按照某种特征进行的分类。 原型 Prototype/archetype → 类型 Typology。

“前工业社会或传统社会中唯一的设计方法就是类型学方法”

沈克宁《当代建筑设计理论》

当西方话语笼统地命名了所有表象的存在时,它就是哲学:认识论和观念分析;

当西方话语把合适的名词赋予给每个被表象物,并在整个表象领域上布置精心制作的语言网络时,它就是科学:命名法和分类学。

人们开始意识到自己所认识和描述的世界与客观存在的世界之间存在一道不可逾越的鸿沟。 如何对可见的世界进行认识、把握和掌控,就成为了一件重要的事情。一个任务:即尽量缩小物与语言之间的距离,使语言尽可能地接近目光。

类型学 系统化 时期——现代主义之后

1825年 德 • 昆西在《建筑词典》区分了“类型”与“模型”的概念。“Type”的涵义再度滑移,被认为是“事物的根本之‘理’”,20世纪尤其是战后理论中的类型学,几乎都可以回溯至此。

“类型”这个词由于本身涵义的模糊性,在不同时代几乎串联起了一部认识论不断转向的历史。从最初回溯起源的“原型”,到根据感知进行认识的“分类”,再到根据内部结构进行认识的“分类”,再到 “事物的根本之‘理’”,再到“包含无限变体的形式生成原则(卡洛•阿尔干,1966)”。这种现象本身就证明了从“区分出研究对象”这一行为之困难。

- 阿尔多·罗西:《城市建筑学》

- 彼得艾森曼:《图解日志》

- 沈克宁:《建筑类型学与城市形态学》

不同的类型学

自然主义的类型学

模仿自然要素、自然过程及自然法则。

人体比例体系,棚屋起源理论…

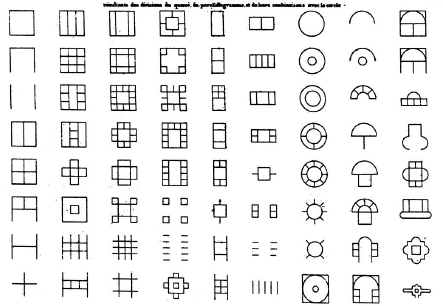

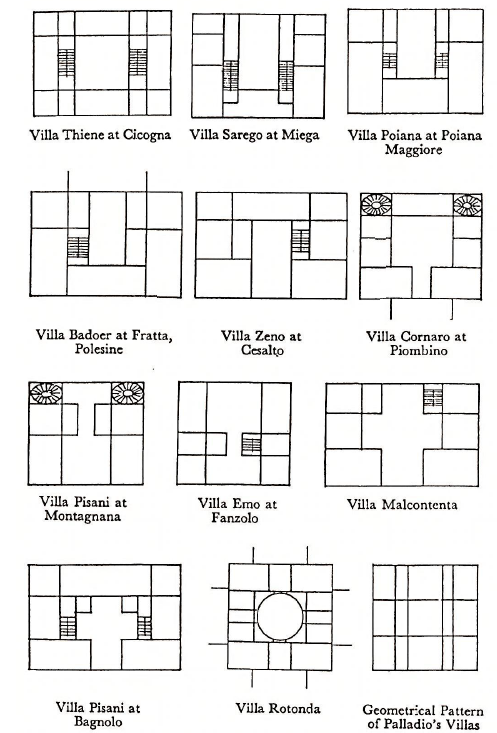

理想主义的类型学

追寻建筑之上的抽象、绝对的形式原型。法则 → 建筑

迪朗图式,帕拉迪奥图式,九宫格,图解日志

不同种类的建筑产生都应该具有每座建筑特殊意向的印记。每座建筑都应该具有一种特征,特征决定普遍的形式。这种普遍形式表明他是一种什么样的建筑。

雅克·弗朗索瓦·布隆代尔

文学中,人们从一个基本讨论开始。如果学生们接受了我们所建议的方法,他们将熟悉与其主体最相适合的形式和比例,使用较少的努力和工作,最终他们将创造出更能满足人们喜好和具有理由的方案。

迪朗

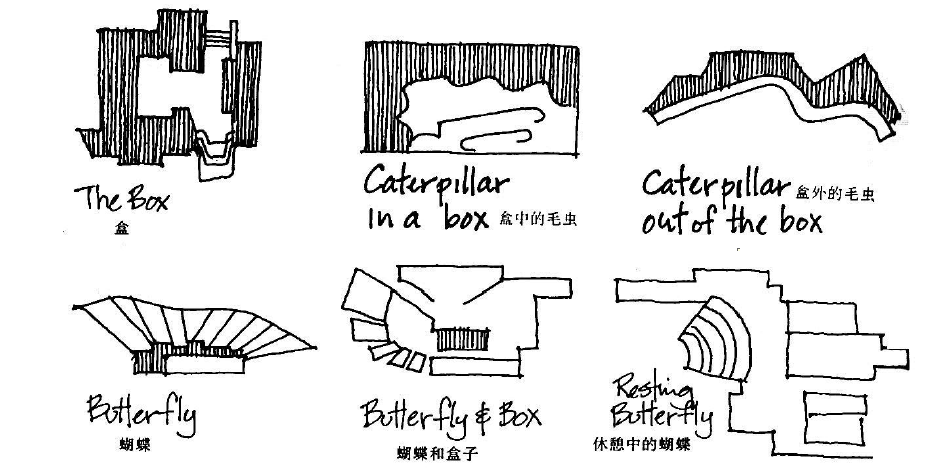

过程系统的类型学

模拟形式生成过程以及再解读过程。 【罗西,新理性主义,特拉尼-埃森曼】

对一个形式的反复解读:出于结构、出于宗教、出于体量、出于采光模式

符号手法 ≠ 类型操作

类型是对象操作的过程,而非可独立的对象本身

类型仅蕴涵于具体的建筑之中,不能被抽象和独立。演练和演绎具体建筑的操作过程,从中获得新形式。语言不能直接把握,只能在言语应用中把握

- 语言 ≠ 词汇

- 语言 ≠ 语法

- 语言 ≠ 词汇 + 语法

类推通过一种建筑设计过程来表现自身。这种建筑设计要素是先存在并正式定义的,开始时不可预知其真实意义,意义只有在过程结尾时才显现出来。

罗西《城市建筑学》