建筑与语言

从王澍对罗兰·巴特的频繁引用,可以发现,这个远离媒体的建筑师,其实精通语言和符号游戏。

建筑与语言:空间诗语

事实上,我们现在需要解决的第一个问题,即是理论性的技术问题。它是在建筑上表达心灵冲动与把握世界的道路。

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》论文说明

“空间诗语结构”是王澍硕士论文的副标题。这意味着论文设定了一个前提:假定建筑和诗是相通的。因此就可以用语言的方式去思考建筑。论文想要解决的问题很清楚:就是寻找建筑设计的方法。这种“方法”并不是指像库哈斯或者BIG那样基于功能和图解的设计的“套路”,王澍认为“套路”并不能产生“诗意的形式”。论文第一部分思想手记,有点像记流水账,王澍通过对各种主义的解读与批判,试图从中探索出问题的答案,最后,王澍并没有得出具体的操作方法,并把操作方法的不可得归结于语言的不可信任。

走向荒诞

在一个源存的层次上,如果承认建筑的空间诗是文字的空间诗的变种语言,那么所有上面的陈述,都指向现代诗论中争辩之久的问题:诗是否止于语言,艾略特直率地承认:“(诗人)他对语言才有直接的义务。”……强烈的诗人,内心深处无时不逼对诗的死亡;强烈的建筑师,则在建筑学的死亡谷的阴影下疯狂地散步。

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》

建筑与语言:用建筑表达

是用其自身来表达,既无语言又无声音,只凭借形体以及彼此的关系来表达,光线把这些棱体照得纤毫毕露,这些关系则无任何实用性和描述性。它们是你有意识所进行的数学创造,这就是建筑语言。借由无生命的材料和多少有点的功能目标,你建立了某种关系,它们能触动我的心灵,这就是建筑。

勒·柯布西耶,《走向新建筑》

王澍在 《死屋手记· 空间诗语结构》 有提到柯布西耶对建筑的定义。王澍认可其中的两点:建筑是用其自身来表达;建筑是有意识所进行的创造。 这个定义也是对“空间诗语”这个说法的再次验证:即建筑师可以像诗人一样用建筑来表达,建筑本身就是一种语言。不需要借助其他的符号形式。王澍还强调了大家对柯布西耶所说的“建筑用自身来表达”这一定义的误解,这并不是意味着建筑可以将具体功能、技术、文化排除在外。

王澍批判了柯布西耶所说的“你建立了某种关系,它们能触动我的心灵”。他说共同的“移情作用”是天真的,忽略了人的“差异性”的,也就是建筑师的“情趣”并不是每一个人都能理解。王澍进一步把这种表述修正为:表达心灵冲动。

意在先的创造

尽管现实中,90%以上的房屋并不是出自建筑师之手,但是一般的建造也起端于成形的观念,所以创作与理论,理论应该是先导,而要使建筑创作成为一种对“现实”文化的批判力量,就必须有建立在理性批判意识上的理论,它必须超前。同时,我认为没有方法论上的创见,任何整体主义的狂想都是无意义的话题,而所谓方法论,也就是语言表达的批判。

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》论文说明

王澍认可勒·柯布西耶的观点:建筑是“有意识所进行创造 ”,是人造物,即对应着造物的观念,它建立在对“现实”的批判。这就如同王澍经常谈论的山水画,他称之为一种理论在先的绘画。这一点直接体现在王澍“胸有成竹”的设计过程上。

一般从思考开始,概念草图并不多。先从看、听、说(讨论)再到有比较清晰的概念之后,再开始画手图,一般也就一两遍;其实中国传统的工匠也是这样,深度思考之后再非常清晰地把所想的画出来。比如我在富阳三馆这个项目中,我总共就画了两遍草图,第一遍大概是半小时到一小时成形的很粗略的草图,然后大概思考一、两天,第二遍草图一般从左到右,一气呵成。之后再用相关的平立剖去阐述草图是如何实现的,透视的理念是如何延续的,把空间的位置具体落实,从而延伸自己的设计系统。设计不光是关于造型和形态,也关于功能和空间的使用。

王澍在康奈尔大学的讲座《与水絮语》

现实的表达

建筑是否必须有一个现实性的基础?这似乎是不言身明的问题……然而,如果承认建筑不过是人工造物,那么,它必定导源于基本的意识假设,所谓“现实”,不过是我们现在具有的东西,而且尚未被清醒的认识。

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》论文说明

地点+时间

建筑的基地是地点+时间,尽管它不等于地点和时间,但空间意义,只能通过地点和时间知晓。基地因此被当做一张暗含隐秘文学的咒符来处理,它的实质由被压抑的文句流露,从将来回溯到原始教导场景。

如果建筑的“现实”基础是建筑的基地,包含了与之相关的文化、历史、场所、尺度或时间,那这些与设计的关系是什么?

王澍批判了图解推导式、程式化的设计方式,认为那样并不能接近“空间的真实性”。王澍这种观点可能来自于对彼得·埃森曼的解读,同时又在山水画中得到了验证:山水画就是这样一种努力,它不是简单地去摹绘真山真水,而是试图通过绘画这种方式,去捕捉人与自然之间的意会、唱和的关系,去呈现另外一种层面上的真实性。

所以王澍的作品看起来与基地没有任何直接的关联,更不会出现“仿古”这种做法。相反地,在王澍的设计里面会出现很多“匪夷所思”的关联,这些关联没有严密的逻辑,但又无可反驳。比如:象山一期,密檐的做法来自于杭州六和塔的体验;水岸山居,木构件参照了五台山佛光寺大殿斗拱的尺度。

设计操作

借助拉土雷特修道院的创作,勒·柯布西耶对使现代建筑运动陷入窘境的难题一一作出有力阐述。

从本质上说,修道院设计依然去确认主观形式比客观物象更为重要,秉承塞尚的构造方式,用立方体、圆锥、球、圆柱、棱锥、控制线、模度建立一个排除任何传统具象的独立结构。

但是,总体布局直接秉袭传统修道院的典型模式,做成围合的矩形平面。事实上,这一举动召回了形制的亡灵,标示出对主观形式的环宇语言的修正,矩形平面和逻辑中心性的主观形式发生无可避免的冲突。于是完成了形式结构和形制的双向转化:形式离心性趋向灵活多变以制服功能和形式的矛盾,形制由于矩形围合的连接处被冲破而带上不定性的特征。

另一明显的冲突在于曲线和粗糙质感的引入,这种受超现实主义影响的语言反映了作为物质和肉体的人存在,但是非理性,亦即感性的复活并不借助任何形象性的手段。从这层意义上说,柯布西耶用抽象的曲线和质感压制潜意识,以保护他的“形而上的感受性”,避免了超现实主义把空间语言文学化的毛病。

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》

拉图雷特修道院

王澍在《死屋手记》中提及大量的人物和理论,但提及的建筑不多,篇幅最多的算拉土雷特修道院了(另一个是彼得·埃森曼的六号住宅)。王澍详细的分析了拉土雷特修道院的设计,用“最敏感”来形容柯布西耶,这无疑是一种褒奖,对柯布西耶自我批判的褒奖。

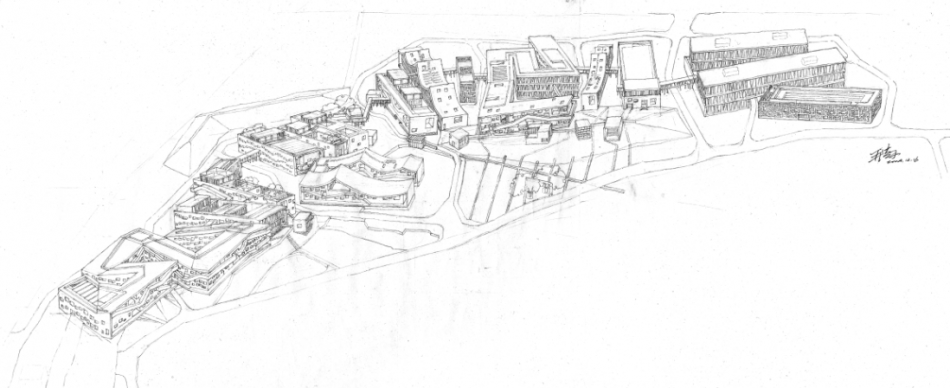

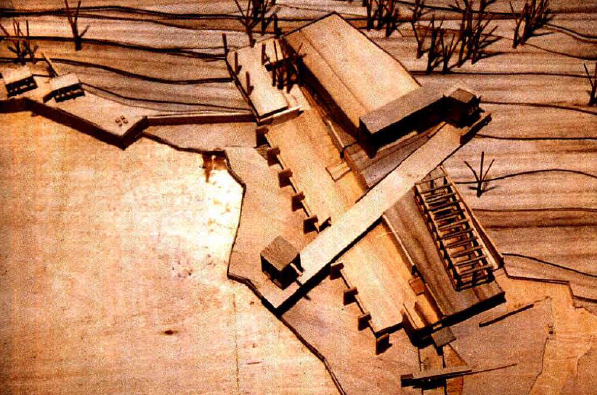

拉图雷特修道院的设计也深刻地影响了王澍早期的创作实践,比如苏州大学文正学院图书馆的设计过程:从自足的抽象几何形式开始,接着用苏州园林艺圃的形制来解决现实问题,进行修正,操作的同时,融入对基地的感性体验。这一设计过程像是对拉土雷特修道院设计过程的复刻。

勒·柯布西耶的一个关键贡献在于把生物学意义的功能引入空间的形式构造,而又不损害形式秩序的自足,于两者之间创造一张力场。

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》

从抽象几何到自然形态几何

王澍的早期的设计沿袭了柯布的操作方式,确切说是塞尚的方式。这种操作方式以几何操作为起点,因为抽象几何可以随机、灵动地包容那些不可缺少的“现实”与“感性”。同时“现实”与“感性” 赋予抽象几何以灵魂,让几何具有了符号的特性。这种设计方式是一个自我批判的过程,几何、现实、感性各自破坏与重建。

这种操作方式体现到建筑上则是一种理性与非理性并存,产生很多“无法理解”的片段:走道或者房间突然被转了一个角度;一根柱子或者一堵墙体出现在意料之外的地方;迷宫一样的路径。

王澍在《自然形态的叙事与几何》中提到了自己对这种操作方式的批判,区别欧氏几何,他称之为“自然形态几何”,把这种操作称之为“空间中象形造字”。由此,他设计了“太湖石房”、“水房”、“山房”这些类型。

“自然形态几何” 与欧氏几何区别在于,自然形态几何是抽象与具象并存,它本身就作为符号指代着自然。就像汉语中的象形文字,文字本身就是一个符号,这些符号可以继续制造出其他的符号。

从建造的角度来看,绝对抽象的建筑几何形态是不存在的,因为即使一堵最简单的墙,它也能传递信息、表达意义,也是一种符号。建筑的表达变成了用符号制造符号的过程。

似是而非的符号游戏

误读与误言

王澍,《死屋手记· 空间诗语结构》

语言和现实的对应不是一一对应。空间文本间的遭遇,也就是阅读过程,在心理防卫作用下成了后来建筑师对前辈建筑师有意识的误读和误释。空间诗语结构的误读,从历史角度看是一种健康状态,从个人角度看却是对延续性的侵犯,反抗那第一次表达带来的财产权和先时性。每一次阅读都是处于落后之中的挣扎,但每一次阅读行为都是防卫性的,由于是防卫,这种阅读行为使把解释变成必然的误解。好的误读是强劲的误读。误言是有意犯下的表达错误,是误读产生的修正,反语,自我否定,以反抗完整性,求得空间的真实性,并在每一瞬刻转置。

王澍对语言的极度不信任,让他认为误读与误言是常态。既然解读不存在,他认可彼得·埃森曼的做法——切断既有符号和其所指。符号和其所指被切断后又产生新的符号。

所以王澍会用传统的材料,比如竹木、瓦片、瓦爿墙,但绝对不是传统的做法。也会用坡屋顶和院落,但绝对不是民居中的既有形式。最终形成了似是而非的建筑体验:大家似乎能感觉到他在建筑中想表达什么,但具体又说不清道不明;能在体验中获得高潮,但却不知道高潮点在哪。

材料的物质性

艾未未对这事特别敏感,有一天,他到我工作室,见到13#楼南入口立面上的太湖房,就说:“这个立面怎么像某种器官?”

如果建筑的形式可以对应语言中的词汇,那么材料的物质性就可以对应语言中的语音。作为符号体系的物质外壳,是设计中的一个重要操作手段, 赋予形式一种生命的活态。 就像王澍自己评论拉图雷特修道院那粗糙的质感:感性的复活并不借助任何形象性的手段。