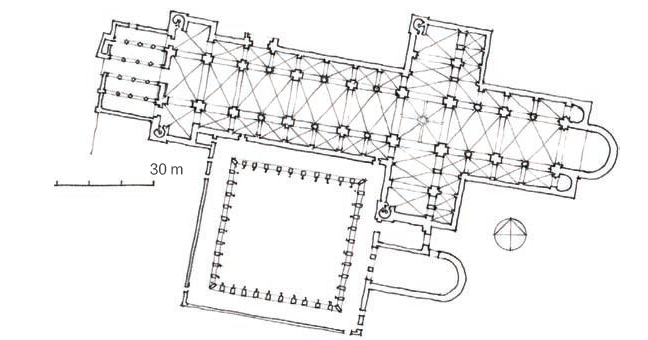

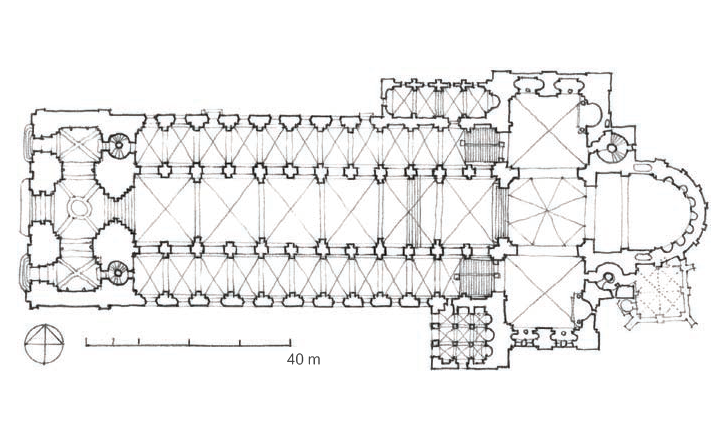

达勒姆大教堂以其独特的建筑特色而闻名,尤其是它的肋拱(这在英国尚属首例)、尖拱和高水平的砖石结构。达勒姆展示了独特的盎格鲁-诺曼风格,它融合了英国装饰传统和诺曼建筑技巧,标志着从更具纪念意义和简单的方案过渡,正如格洛斯特大教堂(始建于1089年)。唱诗班和教堂的中殿建于1093年至1133年间,但西塔直到1220年才完工。与格洛斯特的中殿相比,格洛斯特的中殿也有沉重的圆形柱,承载着拱廊,达勒姆采用了Speyer的方式,引入了附加的半柱的概念,引导视线到天花板。 这些高大的教堂一直是罗马式建筑的特色;这里的新颖之处在于墙的结构开放性。诺曼人建筑的一个基本原则是把坚固的墙拆成粗大而开放的拱形骨架。拱门不仅仅是墙壁上的中断;它们以一种规则的方式定义,周围由附加的半柱和水平的弦组成。这些开口并没有否认墙的重量和质量,而是从后面照亮,随着墙的上升,它们似乎逐渐释放它们的负荷。 柱子上装饰着之字形和人字形图案,并大量使用了颜色,尤其是黑色和红色,这是受伊斯兰建筑的影响,通过十字军东征和西西里岛与北非的诺曼-阿拉伯人关系来到了这个国家。后来,在英格兰北部的其他大教堂也发现了这种内部装饰的几何图案和其他特征,这表明这些石匠后来去了苏格兰工作。 达勒姆大教堂被认为是哥特式风格的先驱,这主要是因为肋拱和尖拱的融合,这被认为是哥特式的本质特征。该建筑没有扶壁,因此从外面看起来很方正,不像后来的诺曼大教堂,如坎特伯雷大教堂,扶壁有助于垂直连接。所谓的加利利教堂(1153-95)在西立面的前面是独特的,它有五个平行的大厅和纵向拱廊墙,没有任何细分成海湾。这种布局类似于在伊斯兰清真寺中遇到的布局,再次展示了从地中海引入的思想的交叉融合。

圣丹尼斯大教堂 St. Denis Basilica Cathedral

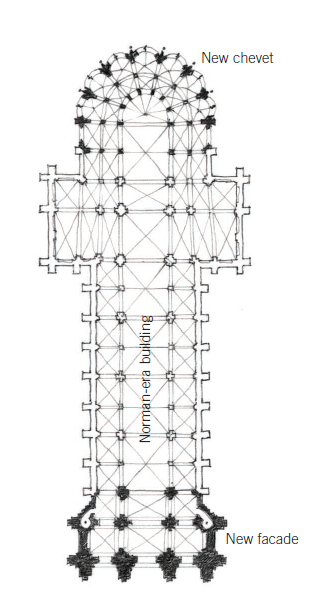

在12世纪时,充满野心的修道院长絮热(Suger)开启了重建工程,将9世纪的老教堂改建为新出现的建筑风格,关于自己的经历,絮热写了很多文献。他深受当时新柏拉图主义潮流的影响,特别是在伪狄奥尼修斯作品中出现的那种形式。尽管是一个教会成员,絮热仍然非常钟爱物质上的华丽,狄奥尼修斯式的新柏拉图主义为这个矛盾提供了一个调和方案。他宣称,通过对物质美观的沉思我们会通过一种神秘的方式被引向更高级甚至是神圣的现实中去。狄奥尼修斯的作品将絮热引人基督教中将上帝看做光的主题。絮热不需要偷偷摸摸地盯着自己修道院中那些珍贵的石材与材料,而是能够名正言顺地沉浸在对这些东西的思索之中,就像他的建筑所表明的那样。逐渐地,这种沉思在他的心目中引发出一种恍惚的状态,一种自我催眠的形式,而这将让人获得理想美的视觉印象,并且最终导向这种美在天堂中的源泉。重要的不仅在于絮热似乎非常热情地接受了新柏拉图思想,还在于他清晰地将信仰转化为对艺术的支持。 在圣丹尼斯,厚重的罗马风框架被骨架体系所替代。回廊的支撑被简化为同心圆外层框架中的两圈圆柱,它自身化简为轻柔的扇形线条,延展在相对纤细但复杂的墩柱之间。因为四周包裹着细长柱束,这些墩柱的实体厚重感被极大地消解了。外层墙面被每开间两个的巨大窗户所统治,过去建筑中分割放射状礼拜堂的隔墙都消失了。线性模式的设计扩展到建筑的各个部分一从支撑结构到屋顶。一个流动而透明的空间在充满上升感的优美肋拱拱顶下向各个方向开放着,并且沿着回廊流转到拱形窗户那里。通过这种流畅的线性构造和流动空间,光线毫无障碍地流入建筑。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg 虽然许杰长老对圣德尼教堂的明亮和色彩鲜丽作了宗教的解释,但那种解释却说明了宗教观念本身的世俗化。 修道院长许杰(Suger)在圣德尼教堂西正立面的大门的镀金青铜门扉上刻了一段铭文,说:“阴暗的心灵通过物质接近真理,而且,在看见光亮时,阴暗的心灵就从过去的沉沦中复活。” 陈志华 Chen Zhihua

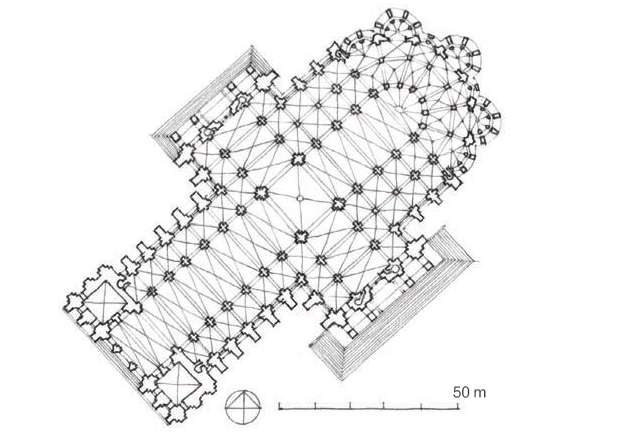

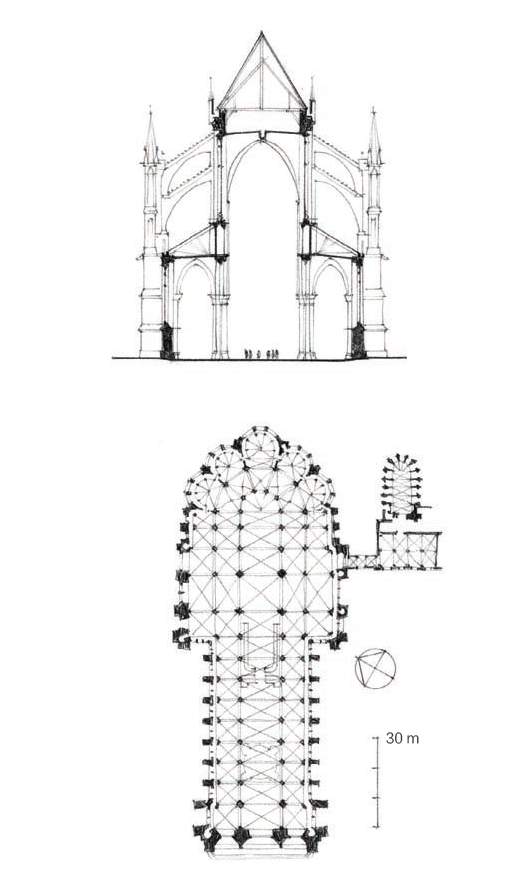

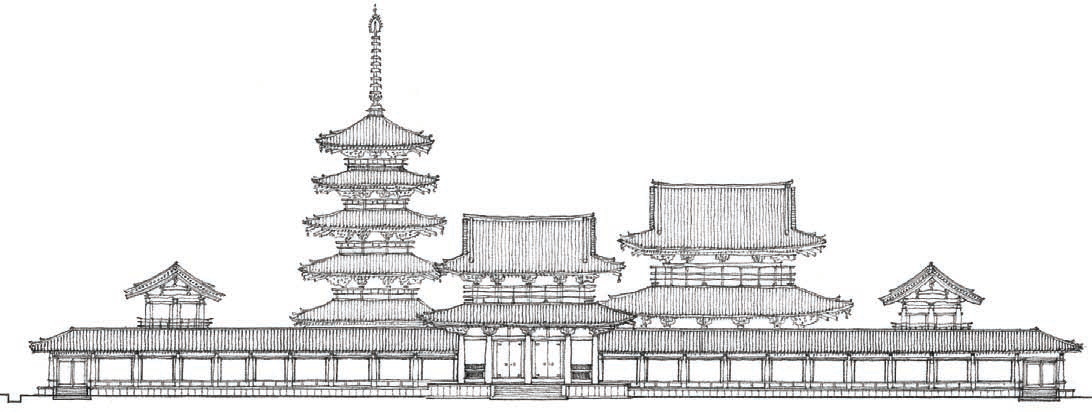

夏尔特教堂的建筑师显然对早期哥特运动的纪念性建筑做了批判性研究,而且对于将大量相对小的元素堆积在一起形成庞大而丰富的视觉效果这种做法感到不满。他更喜欢一种朴素的、拥有雄伟尺度的建筑,在这种建筑中那些干扰性的细部被去除,只显现出哥特风格中清晰的动态线条。但是他如何实现这种革命性的设想呢?他的建筑中几乎没有什么新元素。他在早期哥特建筑的工坊得到了很好的训练;他的肋拱拱顶、骨架式结构装置以及墙面处理都是熟悉做法。沙特尔的建筑师所做的是将这些元素置于他新的优先考虑选项的控制之下,从而发掘出一种大胆的新设计模式,这种模式让哥特教堂呈现出一种颇具欺骗性的简单。这种转变过程中包括简化与综合,因此产生的建筑不再是松散和膨胀的,而是充满了新的严格性与力量。 这种转变影响了建筑的各个部分。可能最首要的决定是抛弃近似方形的双开间体制以及它由六块顶面组成的肋拱拱顶。取而代之的4块组成的拱顶体系本身并不是一个新发明(已经在边侧廊中得到了一致性的使用),但将这种体系进行横向拉伸形成长方形比例则是新颖的。旧式盒子形的方形开间有着繁多的交叉拱肋以及错综复杂的三维拱顶形状,它们并不能创造种强烈的上升感。在沙特尔,简化后的拱顶给人一种能直接体验到的清晰性,它覆盖着一个极度狭窄高耸的空间单元。 围绕着新开间的墩柱不再有变化的、不一致的形式,而是有同样的高度和强壮性。在12世纪,建筑师们还不能决定是使用有着许多从地面伸展到拱顶的细柱束的组合墩柱还是简单的单圆柱支撑,于是他们在个建筑中相互间隔着地同时使用两种支撑,或者是或多或少的多使用一些这种或那种支撑。沙特尔的建筑师发明了一种新的墩柱从而解决了这个问题一这被称为“角饰柱”(pilier cantonné)-它将两种风格结合在一种形式里。它吸收了诺曼建筑的逻辑,戏剧化地将所有元素提升到一个单一、严格的单元之中,它集中了建筑构造的力量,就像新的开间体制集中了空间能量一样。 拱顶和墩柱为新的沙特尔开间提供了基本框架。但是墙面呢?要创造一种雄伟的纪念性就有必要减少墙面元素的数量。很显然,拱廊和高侧窗带必须保存下来。去除狭窄的三角高侧廊帮助不大。高侧廊则成为一个逻辑选择,因为它尺度大,而且是早期哥特立面中最大的干扰性元素。去除高侧廊但保留三角高侧廊的相对尺度可以容许拱廊和高侧窗层的扩展,特别是后者。它可以和三角高侧廊一起降低到原有的高侧廊区域。慎密的沙特尔建筑师选择同样地增加拱廊和高侧窗层的尺度,并且用一种新划分的窗户形式填充新添加的侧窗区域。这种形式被称为花饰窗格,其形状为一对交错的柳叶枝,顶部是一个眼状孔。这种形式后来成为整个哥特时期的基本窗花形制。 这一系列设计事件所造成的视觉效果是极为强大的。尽管沙特尔的拱顶距地125英尺,仅仅比巴黎圣母院高大约10英尺,但是在感觉上仿佛有一种远高于后者的巨大尺度和能量。开间单元高耸的比例强化了墩柱的竖直倾向,而拱廊和窗户轮廊的上升感也进一步推进了这种倾向。充满力量的竖直线条被强烈的横向元素所打断,特别是三角高侧廊形成的黑色条带。它在中部的位置贯穿了整个教堂内部。竖向与横向元素各自都强烈而清晰,它们使彼此都显得更为尖锐,同时也强化了对方光线同样发挥了重要作用,因为沙特尔的建筑师重新组织了立面,从而创造出大面积的开窗。在所有的哥特大教堂中,沙特尔是唯一一个完全保留了原有彩色玻璃的。柔和的,超凡脱俗的光芒透过166扇窗户照射进来,这些窗户上所绘制的《圣经》图像都在厚重、饱满的原色中闪耀着光芒。沙特尔教堂神奇的光线以及建筑本身建构的壮丽创造了一种非同寻常的超验景象。如果絮热看到了沙特尔教堂的神奇景象会感到他的建筑和宗教欲望在这里被完全实现了一种不是像圣丹尼斯那样仅仅局限于一部分的梦幻般建筑景象,而是扩展到教堂的全体,沙特尔教堂室内的急剧变化之所以有所可能是因为它伴随着同样大胆的结构创新。正如我们所强调的,所有拱券结构都要产生推力因此需要大量的支撑来抵御这种推力。在罗马风和早期哥特教堂中,中殿拱顶的推力被高侧廊以及高侧廊开间之间的圆拱所抵消,大约在1180年时建筑师们意识到拱形扶壁可以被抬升到侧廊和高侧廊的屋顶之上,在一个更高的点给中殿以支撑。因为上升到屋顶之上的空旷区域中,这些结构很恰当地被称为“飞扶壁”。现在所知的这种结构最早的运用出现在巴黎圣母院的中殿(1180年),在那里它的作用是高侧廊横向支撑之外的辅助支撑,沙特尔的建筑师意识到,飞扶壁如果发展充分的话会使高侧廊的横向支撑作用成为多余的东西。正是沙特尔教堂强大的飞扶壁体系使得中殿的骨架式墙体能够自由地高耸着。从建筑内部看,这些飞扶壁被完全隐藏住了(这一建筑幻觉的“秘密”之一),但是在外部,它们形成了巨大的建筑体。粗大的外墩柱吸收了拱顶通过三层的1/4圆拱飞扶壁传导下来的巨大推力,它们的力量感令人难以忘怀,丝毫不亚于建筑室内的神奇效果。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg 对夏尔特的神学家而言,宇宙作为上帝建筑师的建筑作品的观念 是至关重要的,因为他们假设了创造的双重行为:起自混沌(chaotic)的创造表明,装饰(ornament)也就是秩序(order),作为建筑素材,装饰是一种可靠的可见物,创造的目的是建筑秩序对物质(matter)的“点缀”(adorning)。 Otto von Simson: The Gothic Cathedral 在这一时期,教堂设计的各个方面都发生了变化,其中之一就是中殿的内部立面作为一个独立的建筑单元出现了,建筑师试图平衡水平和垂直元素的相互作用。在巴黎圣母院(1163-1250),有四个独立的水平层:一层的拱廊,上面运行着两个画廊——论坛厅和三角楼——上面运行着一个上层的,有窗户的故事或天窗。这些大教堂的窗户不是透明的,而是充满了彩色玻璃,给室内带来了柔和的微光。为了达到哥特式时代所追求的高耸的高度,飞拱出现了。虽然它们在内部达到了预期的效果,但在外部往往会造成问题。起初,飞扶壁是纯粹的结构补充,就像在圣日耳曼-德-普雷斯,在那里,它们是在1180年左右作为增援添加的,但后来,它们从一开始就被纳入计划。飞扶壁由一个提供必要的平衡重量的塔和一个将横向荷载转移到塔上的拱组成。由于飞拱,教堂内部可以成为一个空间单元,尽管这是以外部的易读性为代价的。 是沙特尔大教堂教堂外的中殿几乎完全被隐藏在一堆杂乱的扶垛后面。另一方面,它的内部几乎像峡谷一样。中殿的高度只有三层,允许柱网的垂直延伸。为了补偿增加的高度,两个飞拱,一个在另一个之上,把负载带到塔。拱顶是另一个重要的哥特式元素,由石肋组成,中间有薄砖拱顶,像绷紧的皮肤一样伸展。东端是圆形的活动大厅,仿照圣丹尼斯,但更进一步,增加了五个半圆形的小教堂。码头也是创新的。早期的桥墩通常由拱廊层的圆柱形核心和上面的薄柱廊组成。这里从拱顶到地面的连续线条降低了拱廊层柱子的可见性。比例和几何被用于组织所有的元素,从小到大。例如,教堂的长度与耳堂的比例为2:3;耳堂的长度和宽度为1:2。 当时的沙特尔城很小,但却是欧洲最富有的城市之一,有着重要的纺织品和金属冶炼贸易。然而,建造大教堂的资金不仅来自当地,而且几乎来自法国的所有部门,因为沙特尔的圣玛丽几乎已经达到了国家神的地位。

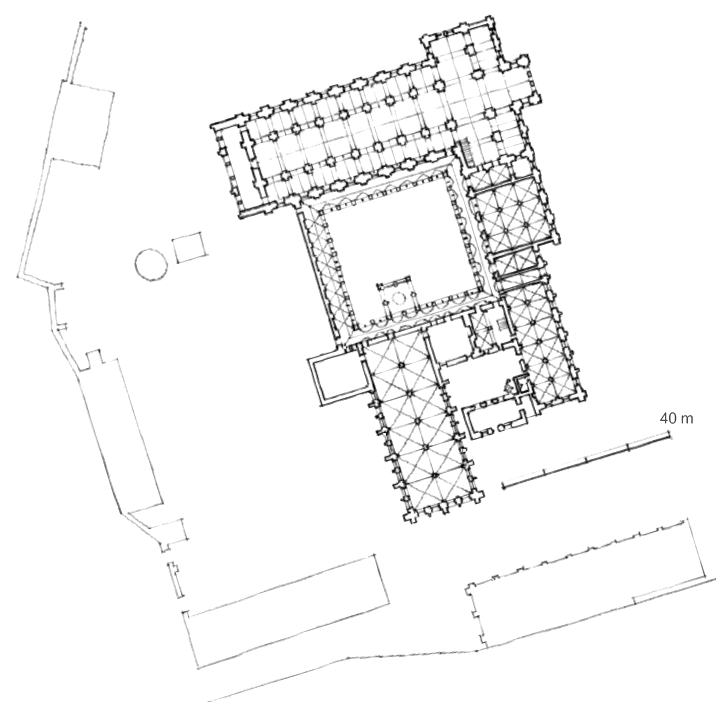

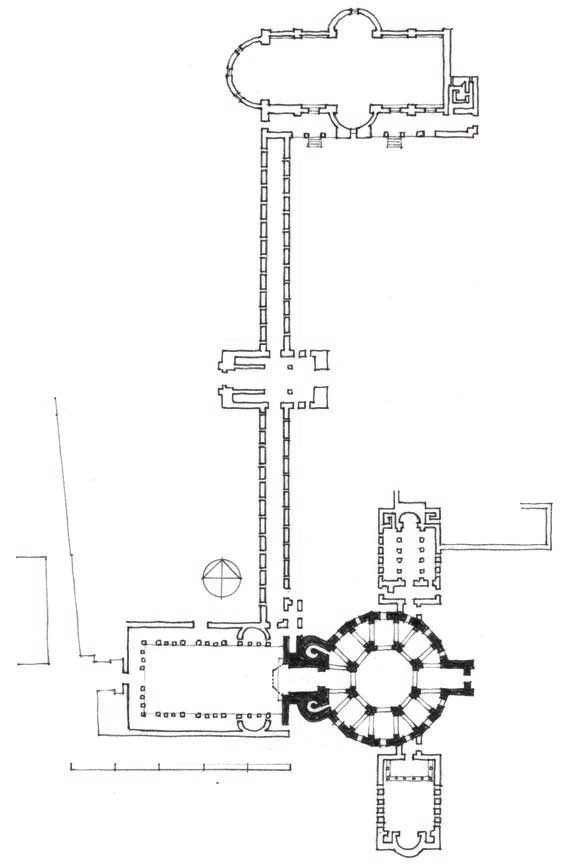

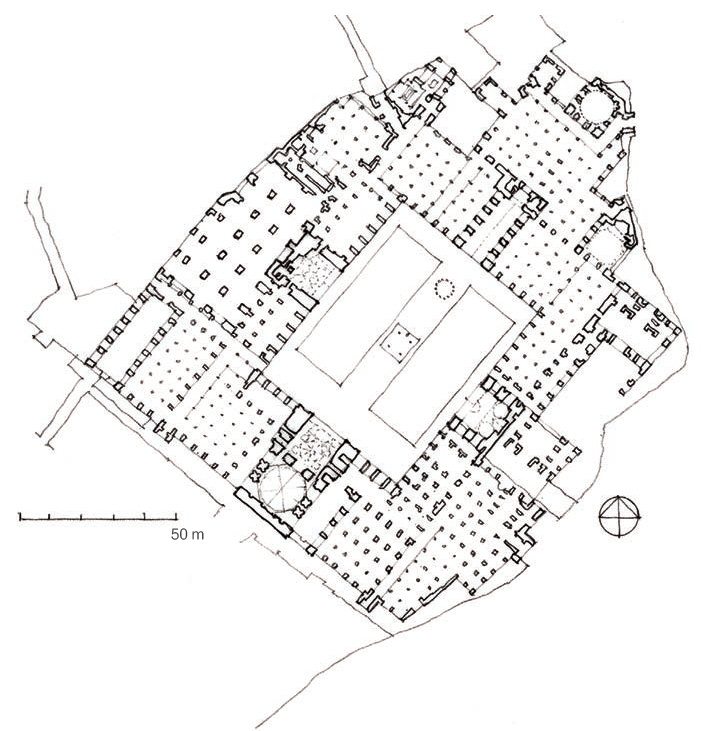

在11世纪的宗教民粹主义和宗教精英日益放纵的背景下,尤其是在修道院,一场由克莱沃的圣伯纳德(St. Bernard of Clairvaux)领导的反对运动兴起了。他敦促恢复圣本尼迪克特(St. Benedict)早期修道院生活的严格规定,他曾把教堂设想成祈祷的场所。新改革秩序中最突出的是1084年成立的迦太基人,以及1115年成立的蓄水池人。蓄水池工人有四个所谓的子房:克莱沃、莫里蒙、庞蒂尼和拉费特。这些反过来又促进了其他女修道院的建立——数量如此之多,事实上,到12世纪末,欧洲已有530座西多会修道院,形成了一个强大的修道院网络。尽管蓄能者中有大量来自封建贵族的新兵,但他们成功的原因之一是,他们把体力劳动视为祈祷的一种形式,因此向工匠和农民敞开了大门。他们的建筑工艺——即使是在通常看不见的地方,比如某些屋顶部分——因此都是在关注最细微的细节的情况下完成的。这些细节并不是为人类的眼睛准备的,而是为围棋的通晓一切的眼睛准备的。 修道院被组织成一个农场,所有的僧侣都参与其中。蓄水池学家很快就因他们在农业和畜牧业方面的创新而闻名。他们在勃艮第和莱茵兰的葡萄园成为传奇。 在圣伯纳德的影响下,僧侣生活的一切细节都是严格规定的,经常有人来视察。西多会修道院不是建在朝圣路线上,而是建在荒凉、经常是沼泽和人迹罕至的土地上。它们没有地下室或塔楼,而是根据严格的几何原理建造的,有时是僧侣们自己建造的。他们有简单的拱形肚脐;灯光昏暗,按规定只能点五支蜡烛。墙面干净简单。禁止雕塑装饰。柱子的柱头尽量保持平直。不能容忍大胆的比例和建筑上的虚张声势;甚至装饰性的人行道也不受欢迎。这些计划的东端是方形的,与大教堂的流动设计背道而驰。 尽管他们在探索其可能性方面进展缓慢,但在1150年左右,蓄水池学家采用了肋拱顶,这是一项具有重大建筑意义的举措,因为他们将这一特点传遍了整个欧洲。建筑,最能代表西多会的审美Fontenay Montbard附近修道院的区域来C魌e d ‘ or在法国;成立于1119年,是现存最古老的乐团。由于没有天窗,室内的大部分光线来自立面窗户、十字路口和圣所的窗户。带有横向拱的隧道拱顶限定了中殿的空间。尽管建筑的设计受到比例系统的控制,但它的构思与大教堂的技术精湛和装饰方案背道而驰。由于隧道拱顶,中殿具有显著的声学性质。餐厅位于回廊南侧喷泉房对面,其轴线垂直于教堂,这是西多会教徒的习惯位置。 几个因素决定了修道院的位置。因为它远离城市,所以很少有让人分心的事情。但蓄水池里的人并不是闲散的僧侣,这座特殊的修道院是以金属生产为基础的:它既是一个修道院,又是一个工业综合体。修道院东边岩石山上的矿石提供了原材料,一条小而湍急的小溪穿过山谷,可以驱动铁匠铺的水车,而水车反过来又驱动着一个巨大的锤击金属。在铁匠铺里制作的工具不仅供僧侣们使用,还在周边地区出售。除了当时法国最多产的大铁匠铺外,该建筑群还包括修道院本身、朝圣者的旅社,以及一个草药和药用花园。

始建于公元796 加洛林建筑仍然体现了一种统一的倾向,这使它们可以被合理地称做“前罗马风”(PreRomanesque)建筑。它们中的大多数通过这种或那种的方式向罗马学习,但并不令人惊讶的是,它们都未能重新掌握古代风格那种有机、感性的精神。它们体现出的是它们自己时代的能力与感受,甚至是不成熟的工匠们执意模仿古代世界伟大作品的冷酷决心。所幸的是,加洛林建筑虽然缺乏精细的复杂性,但是创新与活力弥补了这一方面的缺陷。它表现出了一种非罗马风格的抽象、片断化以及一种新的体量的力量——这些都是后来中世纪建筑的重要方面。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg 人们通常认为,巴拉丁礼拜堂的形制很紧密地追随着圣维达莱教堂。但对于当代分析者来说,真正至关重要的反而是它们的区别。圣维达莱的空间概念仍然属于古典的流动性类型:中心的空间向上流动、也围绕着复杂拱顶的表面流动,然后进入膨胀的连拱壁龛中。帕拉丁礼拜堂则没有这种流动性,随处都是明确定义划分的建筑元素:一个厚重的檐口划分开地面层与上层;空间被精确地包围在八边形回廊穹隆的清晰平面之下和内层八边形边缘的列柱分隔之内。在圣维达莱,内外两层的八边形形状导致侧翼上的筒形交叉圆拱不得不采用不规则形状。在巴拉丁礼拜堂,外层的墙壁按照16边形平面建造,也使突出的翼堂可以采用规则的布局:长方形的区间正对着内部八边形的一边,以及角上的三角形空间。这些空间上都跨越着精心调整过的、适合于交替变换的长方形和三角形平面的筒形拱顶。 巴拉丁礼拜堂所完成的,实际上是用罗马斗兽场时代的“古典”结构模式来重建圣维达莱教堂——这个古典时代末期最令人瞩目的建筑之一。这个融合的建筑给中世纪建筑的发展指出了一个新的方向。在模块化构件以及空间片断化的基础之上强调理性的、定义精准的空间单元,这些都是后来罗马风建筑最重要的特征之一。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg

公元前 530 54.58m×110.5m

巴黎圣母院是最伟大的哥特建筑,虽然不一定是所有省里最好的。尽管如此,我的心在一瞬间就会被它俘获。那庞大的体量、惊人的高度、中殿里览无余的视野超越了我的想象力。片刻间我仿佛迷失在它的雄伟与壮丽中。稍稍定神之后,我便仔细考察它的细节,发现了无数奇怪的地方,但我想那都是时代的错。细察完毕,我又回到那令我肃然起敬的地方。中殿在我心中恢宏的印象让我不由得慨叹:“多少谬误,又多么伟大!” 马克-安东尼·洛吉耶 Marc-Antoine Laugier

罗曼式教堂还因为结构方法不完善而带来了其他的缺点。例如:中厅两侧的支柱大小相间,开间发券大小套叠,形式不够单纯;用了骨架券后,每个间的十字拱顶因对角直径较大的券高于四边直径较小的券而中央隆起,空间不够简洁;东端圣坛和它后面的环廊、礼拜室,由于形状复杂,不易用筒形拱或十字拱覆盖,等等。 陈志华 Chen Zhihua 在施派尔教堂的早期形式中,我们可以发现两个至关重要的罗马风元素:开间体系以及由方柱、壁柱和半圆柱所组成的强有力的、突出的墙壁体系,它所创造的效果就是一个庞大的多层石质体量神奇地从地面上升起。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg

公元1088年 在西方建筑中强调的是雄伟的实体,强调墙面作为厚重的壳体包围着内部的空间。在伊斯法罕清真寺里,没有依靠铺装或者是使用其他材料来减轻北部穹隆房间的重量感;但是墙面虽然厚,看起来却好像是被剥去了外皮成为很薄的一层,而且还被掏出很多的小空洞,最终消融在丰富的砖砌装饰纹样中。它就仿佛是一件轻柔的衣裳,有着丰富的纺织图案,被其所包围的空间塑造成为这个特殊的形状。 罗马建筑同样有丰富的装饰与铺装,但是当大理石板、马赛克、柱式、线脚以及雕刻饰条覆盖了砖或者水泥表面的同时,罗马建筑的结构体系很少被完全遮盖起来。与此相反,结构往往被强调,并且被展示出来。结点、型造形体的表面、横楣、拱顶、承重与支撑体系,所有这些都暴露在外或者是得到强调,使人们注意到结构支架以及建筑各个部分的清晰形象。甚至是罗马穹隆的藻井都发挥着在视觉上增加穹隆厚度与强度的作用,而不是像马卡纳斯一样消减这样的效果。 西方古代建筑明显而真实的结构主义被它们在伊斯兰世界的继承者完全抛弃了(至少是在奥托曼伊斯兰国家之前)。伊斯兰建筑中弥漫的装饰使建构组织的清晰性变得模糊。这些装饰通过无限复制的交错图案以及连续的表面营造出一种神秘恍惚的氛围种导向祈祷和集体沉思的精神状态。与基督教建筑,特别是东方基督教建筑一样,伊斯兰宗教建筑是精神景象的非物质化象征。在这两种文化中,崇信者都被很典型地(当然也不全都是这样)推动着去“忘记”结构,忽视承重和支撑的证据,于是整个建筑体系看起来像是被一种没有重量的、属于另个世界的非物质力量所包围。虽然哥特教堂的飞扶壁可以被忽视,但它们很少被真的掩盖起来;不过在雕刻很深、蕾丝状的马卡纳斯后面,那些节点,支柱、梁和网格不仅仅是掩盖,甚至是消融或者拒绝伊斯兰建筑内部的物质实体感。不管哥特教堂的墙面如何被戏剧化地掏空成竖向线条的网络,它建构体系的竖向和横向构件,肋拱体系的结构逻辑,开间有韵律的秩序都是可见、可理解并且定义清晰的。实际上,一些使哥特教堂拥有特别的线性,甚至是图像化特性的元素,比如尖拱、拱肋,以及构成窗花的叶形拱和交织图案设计都是西方从伊斯兰世界吸收来的。虽然两个传统有同样的古代形式源泉,在历史上也有很多相互影响,但是西方中世纪建筑对结构逻辑的强调是远离伊斯兰建筑倾向的。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg 伊斯兰建筑比哥特建筑的结构冗余度更大。 Iwan 敞厅

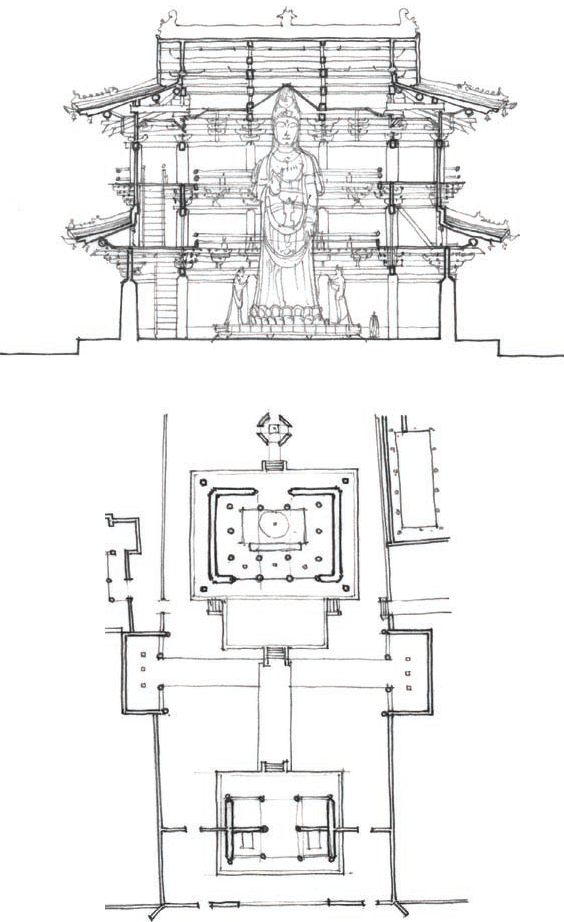

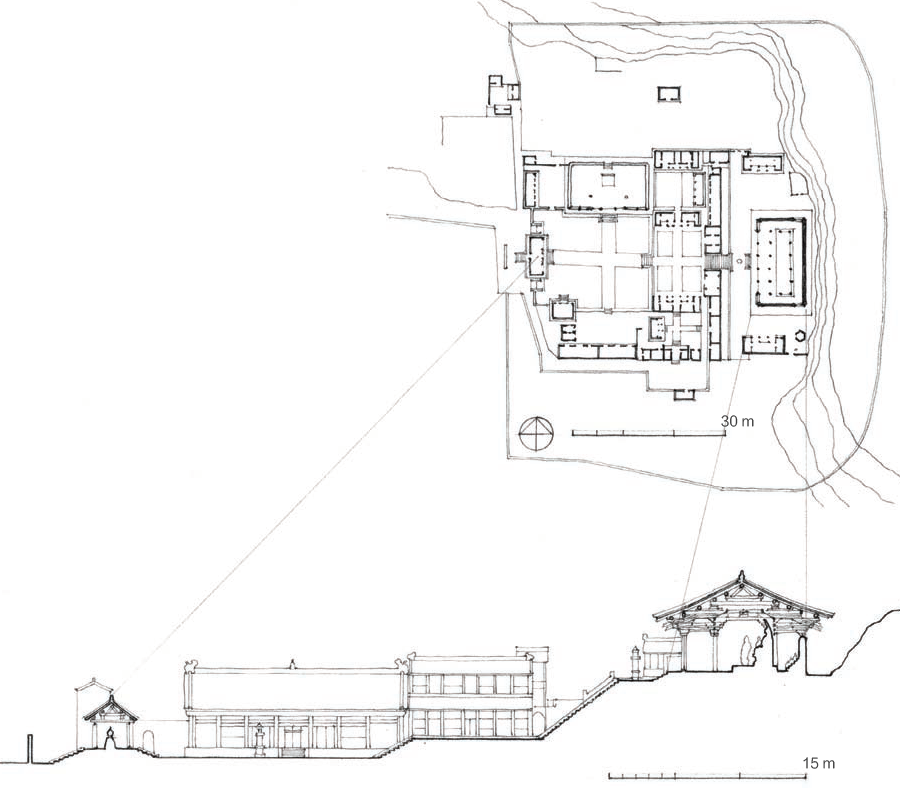

在过去的1500年里,每隔20年,这座神社就会被重建一次,和之前的那座一模一样,只是用的是原始的原始木材。最里面的神殿,也就是Shoden。15米乘10米的Shoden由立柱直接插入地面(没有地基)从地面升起。这是一个精心制作和装饰的木结构,它有一个深深的茅草屋顶和长长的一侧的入口,可以通过外部楼梯进入。这座建筑虽然是空的,但它是以谷仓为模型的,是米神的象征住宅。

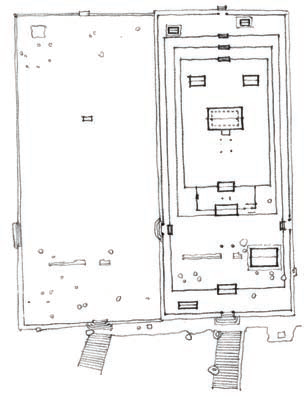

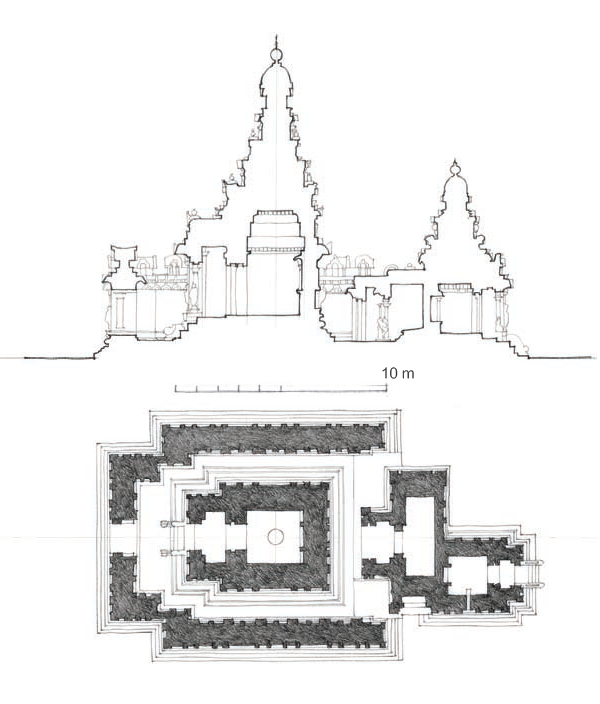

印度南部最古老的石制寺庙之一。一个石结构,明显模仿一个木制寺庙,这表明,与古希腊一样,这里的石头建筑复制了一个木制建筑。寺庙实际上是三个不同神龛的混合体,在这方面是很不寻常的。主神殿面向东方,供奉着湿婆。第二个神社,一个较小的石原,也是献给湿婆的,但面向西方。在两者之间,连接着较小的湿婆神殿的后墙,从东面进入,是一个没有上层建筑存在的小的第三个神殿,供奉着卧倒的毗湿奴。 毗湿奴神龛,可能是该遗址上最古老的神龛,与更大的湿婆神龛位于轴线上,尽管两者之间没有直接联系。海岸寺的两个湿婆神殿的结构,是分开的,但由小的毗湿奴神龛相连,代表了平衡多种相互竞争的礼仪要求的努力。大多数后来的印度教寺庙,供奉不止一个神,是按等级排列的,或者以一个中心为中心呈放射状排列。

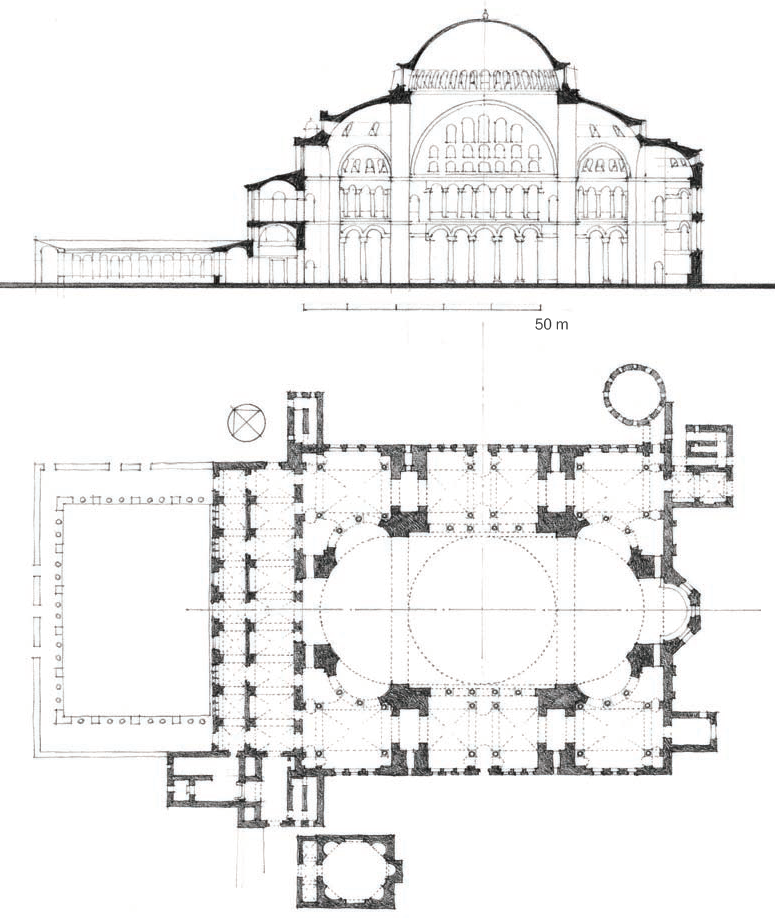

公元532-537年(改建) 建筑师及工程师:特拉里斯的安瑟米奥斯(Anthemius of Tralles)、依希多罗斯(Isidorus) 内殿:东西长77.0m,南北宽71.7m 穹顶:直径32.6m,高15m 万神庙内部的单纯完整、明确简练、庄严肃穆,却远胜过圣索菲亚大教堂的多少一点神秘、一点昏冥、一点恍惚迷离。显见得基督教文化远不如古典文化理性的人文精神。但圣索菲亚大教堂各种不同方向的、不同大小的、不同层次的发券,常常一簇簇组成很优美的景观,这也是万神庙所没有的。 陈志华 Chen Zhihua 圣索菲亚大教堂,远望气势恢宏,可惜并构不成君士坦丁堡的心脏。它的室内更是糟糕:昏暗的光线下,室内弥漫着嗡嗡的诵读可兰经的声音,夹杂着信徒们向墙上泼洒泉水和滚动念珠时发出的窸窣声! 勒·柯布西耶 Le Corbusier(1911年) 拜占庭教堂建筑所采用的形式有一种球形或立方体平面都不具备的特性:一个圆形的平面不能提供入口、圣坛、会众区域的内在区别;一个立方体是由几个平面呈直角地相交而成,其中蕴含的形式由一些简化的、二维甚至是一维的元素组成:线与面。而拜占庭教堂建筑所采用的形式具备的谦逊的透明性。 在穹隆下面,穹隅神秘地从几个点上漂浮起来。与穹隅一样,那些半穹隆看起来也只是纯粹延展的表面,因为没有任何地方可以让人觉察到这些穹顶的厚度。其他一些厚重的结构特征,包括极其庞大的主要角柱,也被用类似的的方法(在视觉上消除实体与建筑结构体量)掩盖起来。中殿的表面消融在颜色、光线与图案中。在拱顶上,类似的消除物质感的效果通过金底的马赛克、闪烁着光芒的表面以及其中点缀的一些神圣符号等元素来达到。 在万神庙内,一种基本的清晰性与形式的可知性弥漫于纯净的、中心集中的空间中。圣索菲亚大教堂则完全不同:它既是方形又是八边形,是中心集中式的而又有长向,这些刻意营造的模糊性在屏蔽般的、闪耀光芒的结构框架的作用之下显得更为不确定。此外,万神庙的内部空间充满着从顶上唯一的巨大开口中透入的光线,一条阳光形成的光柱穿越室内并且随着太阳的移动而移动。圣索菲亚的光线神秘地从侧廊与回廊中透进来,而且在教堂各个地方,窗户的戏剧化构成创造出光线的舞蹈式效果。在这种神秘的光线中,看起来没有厚度与重量的穹顶泛着微光,神奇地漂浮在上空。万神庙半球拱顶的视觉效果则非常不同,它凹陷的天花方格如果说能达到什么独特效果的话,那就是鲜明地增加了穹隆可觉察的厚度与实体感。可能最引人注目的是,在万神庙中人被驱使着站在中心区体验自己与距地面不高的圆厅大厅相融合的感觉,这个大厅是罗马帝国以及奥林匹斯天堂的象征。在圣索菲亚大教堂中,观察者的位置与感受从来都不是清晰的,环绕四周的建筑形式也从不显得触手可及或者是象征任何世俗的现实。巨大的穹顶不是向下延伸,包围中心的观察者,而是不可思议地漂浮在高处,成为一个符号象征着现世中不可能实现的完美——像普罗科皮乌斯所写的,一个真正的,“从天堂中悬下来的金色穹隆”。如果说万神庙的穹隆象征着罗马帝国的世俗宇宙,或者说甚至是人为创造的宇宙,那么穹隅类型的,幽灵般的几何构成与连续的表面则被用于创造基督教天堂的强有力的图像。 马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg 圣索菲亚大教堂是亚眠大教堂在东方的对应建筑,不仅仅是在概念上,在对基督教超世价值的强调上,两者都是相近的。在这两个建筑中,理性、几何化的结构都创造出非理性的效果。 改建历史 第一次坍塌,穹顶加高,减少侧推力 公元557年的一次地震摧毁了圆顶,当时距圆顶落成还不到20年。造成倒塌最直接的原因在于边拱对主穹顶的支撑不充分:在穹顶外推力的作用下以及慢慢变硬的沙浆收缩后,南北面的拱因此稍稍向外移动,使得东面的拱的支撑点张开,拱顶破裂,于是半穹顶倒塌了。 查士丁尼没有气馁。新任建筑师是安瑟米奥斯合作者的侄子小依希多罗斯(Isidorus the Younger),他注意到了浅穹顶产生的巨大外推力,决定在重建时改成几乎是整整一半的球体形状,使高度增加了20 英尺,外推力因此减少了30%。此时穹顶的最顶端高耸离地180 “圣索菲亚大教堂 Hagia Sophia”