- 1194-1220

夏尔特教堂的建筑师显然对早期哥特运动的纪念性建筑做了批判性研究,而且对于将大量相对小的元素堆积在一起形成庞大而丰富的视觉效果这种做法感到不满。他更喜欢一种朴素的、拥有雄伟尺度的建筑,在这种建筑中那些干扰性的细部被去除,只显现出哥特风格中清晰的动态线条。但是他如何实现这种革命性的设想呢?他的建筑中几乎没有什么新元素。他在早期哥特建筑的工坊得到了很好的训练;他的肋拱拱顶、骨架式结构装置以及墙面处理都是熟悉做法。沙特尔的建筑师所做的是将这些元素置于他新的优先考虑选项的控制之下,从而发掘出一种大胆的新设计模式,这种模式让哥特教堂呈现出一种颇具欺骗性的简单。这种转变过程中包括简化与综合,因此产生的建筑不再是松散和膨胀的,而是充满了新的严格性与力量。

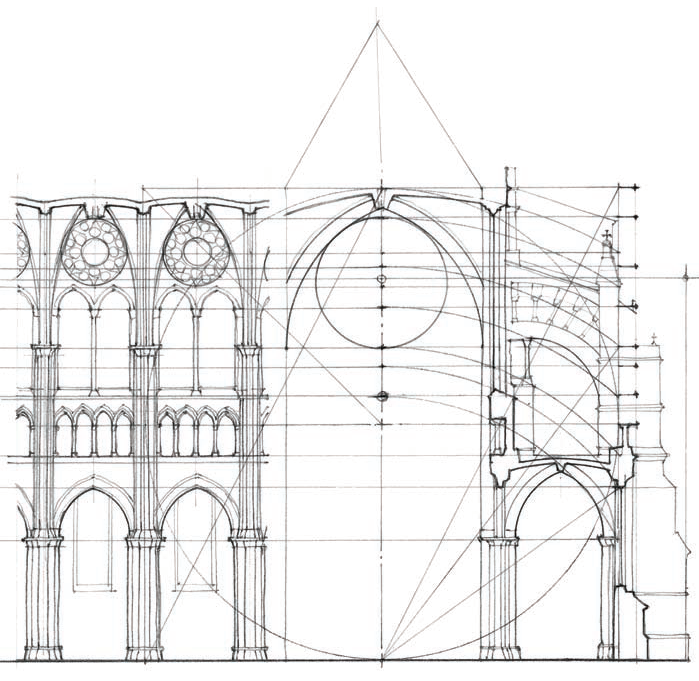

这种转变影响了建筑的各个部分。可能最首要的决定是抛弃近似方形的双开间体制以及它由六块顶面组成的肋拱拱顶。取而代之的4块组成的拱顶体系本身并不是一个新发明(已经在边侧廊中得到了一致性的使用),但将这种体系进行横向拉伸形成长方形比例则是新颖的。旧式盒子形的方形开间有着繁多的交叉拱肋以及错综复杂的三维拱顶形状,它们并不能创造种强烈的上升感。在沙特尔,简化后的拱顶给人一种能直接体验到的清晰性,它覆盖着一个极度狭窄高耸的空间单元。

围绕着新开间的墩柱不再有变化的、不一致的形式,而是有同样的高度和强壮性。在12世纪,建筑师们还不能决定是使用有着许多从地面伸展到拱顶的细柱束的组合墩柱还是简单的单圆柱支撑,于是他们在个建筑中相互间隔着地同时使用两种支撑,或者是或多或少的多使用一些这种或那种支撑。沙特尔的建筑师发明了一种新的墩柱从而解决了这个问题一这被称为“角饰柱”(pilier cantonné)-它将两种风格结合在一种形式里。它吸收了诺曼建筑的逻辑,戏剧化地将所有元素提升到一个单一、严格的单元之中,它集中了建筑构造的力量,就像新的开间体制集中了空间能量一样。

拱顶和墩柱为新的沙特尔开间提供了基本框架。但是墙面呢?要创造一种雄伟的纪念性就有必要减少墙面元素的数量。很显然,拱廊和高侧窗带必须保存下来。去除狭窄的三角高侧廊帮助不大。高侧廊则成为一个逻辑选择,因为它尺度大,而且是早期哥特立面中最大的干扰性元素。去除高侧廊但保留三角高侧廊的相对尺度可以容许拱廊和高侧窗层的扩展,特别是后者。它可以和三角高侧廊一起降低到原有的高侧廊区域。慎密的沙特尔建筑师选择同样地增加拱廊和高侧窗层的尺度,并且用一种新划分的窗户形式填充新添加的侧窗区域。这种形式被称为花饰窗格,其形状为一对交错的柳叶枝,顶部是一个眼状孔。这种形式后来成为整个哥特时期的基本窗花形制。

这一系列设计事件所造成的视觉效果是极为强大的。尽管沙特尔的拱顶距地125英尺,仅仅比巴黎圣母院高大约10英尺,但是在感觉上仿佛有一种远高于后者的巨大尺度和能量。开间单元高耸的比例强化了墩柱的竖直倾向,而拱廊和窗户轮廊的上升感也进一步推进了这种倾向。充满力量的竖直线条被强烈的横向元素所打断,特别是三角高侧廊形成的黑色条带。它在中部的位置贯穿了整个教堂内部。竖向与横向元素各自都强烈而清晰,它们使彼此都显得更为尖锐,同时也强化了对方光线同样发挥了重要作用,因为沙特尔的建筑师重新组织了立面,从而创造出大面积的开窗。在所有的哥特大教堂中,沙特尔是唯一一个完全保留了原有彩色玻璃的。柔和的,超凡脱俗的光芒透过166扇窗户照射进来,这些窗户上所绘制的《圣经》图像都在厚重、饱满的原色中闪耀着光芒。沙特尔教堂神奇的光线以及建筑本身建构的壮丽创造了一种非同寻常的超验景象。如果絮热看到了沙特尔教堂的神奇景象会感到他的建筑和宗教欲望在这里被完全实现了一种不是像圣丹尼斯那样仅仅局限于一部分的梦幻般建筑景象,而是扩展到教堂的全体,沙特尔教堂室内的急剧变化之所以有所可能是因为它伴随着同样大胆的结构创新。正如我们所强调的,所有拱券结构都要产生推力因此需要大量的支撑来抵御这种推力。在罗马风和早期哥特教堂中,中殿拱顶的推力被高侧廊以及高侧廊开间之间的圆拱所抵消,大约在1180年时建筑师们意识到拱形扶壁可以被抬升到侧廊和高侧廊的屋顶之上,在一个更高的点给中殿以支撑。因为上升到屋顶之上的空旷区域中,这些结构很恰当地被称为“飞扶壁”。现在所知的这种结构最早的运用出现在巴黎圣母院的中殿(1180年),在那里它的作用是高侧廊横向支撑之外的辅助支撑,沙特尔的建筑师意识到,飞扶壁如果发展充分的话会使高侧廊的横向支撑作用成为多余的东西。正是沙特尔教堂强大的飞扶壁体系使得中殿的骨架式墙体能够自由地高耸着。从建筑内部看,这些飞扶壁被完全隐藏住了(这一建筑幻觉的“秘密”之一),但是在外部,它们形成了巨大的建筑体。粗大的外墩柱吸收了拱顶通过三层的1/4圆拱飞扶壁传导下来的巨大推力,它们的力量感令人难以忘怀,丝毫不亚于建筑室内的神奇效果。

马文·特拉亨伯格 Marvin Trachtenberg

对夏尔特的神学家而言,宇宙作为上帝建筑师的建筑作品的观念 是至关重要的,因为他们假设了创造的双重行为:起自混沌(chaotic)的创造表明,装饰(ornament)也就是秩序(order),作为建筑素材,装饰是一种可靠的可见物,创造的目的是建筑秩序对物质(matter)的“点缀”(adorning)。

Otto von Simson: The Gothic Cathedral

在这一时期,教堂设计的各个方面都发生了变化,其中之一就是中殿的内部立面作为一个独立的建筑单元出现了,建筑师试图平衡水平和垂直元素的相互作用。在巴黎圣母院(1163-1250),有四个独立的水平层:一层的拱廊,上面运行着两个画廊——论坛厅和三角楼——上面运行着一个上层的,有窗户的故事或天窗。这些大教堂的窗户不是透明的,而是充满了彩色玻璃,给室内带来了柔和的微光。为了达到哥特式时代所追求的高耸的高度,飞拱出现了。虽然它们在内部达到了预期的效果,但在外部往往会造成问题。起初,飞扶壁是纯粹的结构补充,就像在圣日耳曼-德-普雷斯,在那里,它们是在1180年左右作为增援添加的,但后来,它们从一开始就被纳入计划。飞扶壁由一个提供必要的平衡重量的塔和一个将横向荷载转移到塔上的拱组成。由于飞拱,教堂内部可以成为一个空间单元,尽管这是以外部的易读性为代价的。

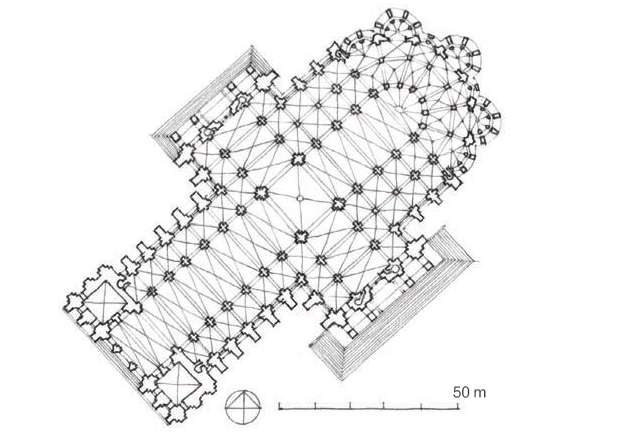

是沙特尔大教堂教堂外的中殿几乎完全被隐藏在一堆杂乱的扶垛后面。另一方面,它的内部几乎像峡谷一样。中殿的高度只有三层,允许柱网的垂直延伸。为了补偿增加的高度,两个飞拱,一个在另一个之上,把负载带到塔。拱顶是另一个重要的哥特式元素,由石肋组成,中间有薄砖拱顶,像绷紧的皮肤一样伸展。东端是圆形的活动大厅,仿照圣丹尼斯,但更进一步,增加了五个半圆形的小教堂。码头也是创新的。早期的桥墩通常由拱廊层的圆柱形核心和上面的薄柱廊组成。这里从拱顶到地面的连续线条降低了拱廊层柱子的可见性。比例和几何被用于组织所有的元素,从小到大。例如,教堂的长度与耳堂的比例为2:3;耳堂的长度和宽度为1:2。

当时的沙特尔城很小,但却是欧洲最富有的城市之一,有着重要的纺织品和金属冶炼贸易。然而,建造大教堂的资金不仅来自当地,而且几乎来自法国的所有部门,因为沙特尔的圣玛丽几乎已经达到了国家神的地位。

[…] 第一眼看去,兰斯的中殿似乎是沙特尔教堂的重复:同样的四部分一组的拱顶,三部分组成的立面,以及角饰柱,而且很多地方尺度甚至更大。但是这种第一眼的印象是欺骗性的。逐渐地,人们会觉察到,在兰斯这种模式是如何出现改变的,沙特尔教堂的朴素风格被赋予一种灵活,轻柔的特性,这一点在礼拜堂中体现得最为纯粹。沙特尔的墩柱有一点非常独特,它将圆柱形和八边形元素并置在一起:一个圆柱形核心被八边形的细柱包围着,在旁边的墩柱则是一个八边形的核心被圆柱形的细柱包围着,两者就这样交错着出现在中殿里。这种组合是严肃的沙特尔建筑师所能容许的唯一一点带有幻想色彩的元素,但是校柱与圆柱形体的生硬对比制造了线条之间的分离,在兰斯,墩柱的形式是统一的圆形,直径有着微妙的渐变。但是整个转变并不仅仅是对比的弱化,在立面三个层面上的柳叶饰都更陡峭,拱也更尖。没有柔化处理的石质体量更少了。拱的轮廊线变成了多重线条,在视觉上掩盖了拱的厚度,并且与旁边的细柱混合在起。在高侧窗层,一种新的、更丰富的窗花形式出现了,它用一种线性构图填补了中殿的上层墙面,并且让骨架式结构的概念贯穿到整个立面中。于是,沙特尔教堂中坚硬、赤裸、沉重的东西在兰斯都变得柔和、有流动性并且优雅;厚重的、墙面为主的部分则变得更接近于骨架化的线性效果。 […]